|

* * *

Журнал «Гитарист», 1904, № 5, стр. 14.

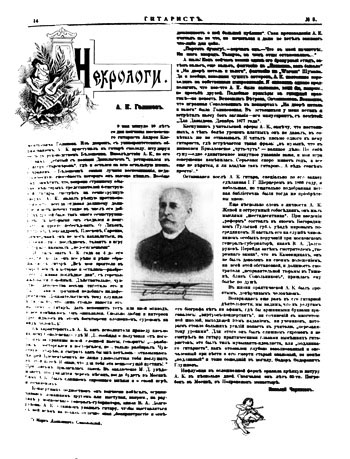

А. К. ГОЛИКОВ

9 мая минуло десять лет со дня кончины московского гитариста Андрея Клементьевича

Голикова. Из дворян, с университетским образованием, А. К. приступил к гитаре смолоду, штудируя ее под руководством Белошеина.

Впоследствии А. К., по его словам, «сбитый с позиции Данилычем [1], ретировался в лагерь, «староверов»

[2], где и остался на всю остальную жизнь, сохранив о Белошеине самые лучшие воспоминания, педагогическую способность

которого он высоко ценил. Вообще, надо заметить, что вопреки странному обычаю некоторых представителей 6-струнной гитары смотреть на семиструнную гитару сверху, А. К. являл резкую противоположность, всегда отдавая

должному должное, и вот потому в числе его добрых друзей было так много также 7-струнников, с которыми он сходился и поиграть и просто побеседовать. О Ляхове, Ветрове, Александрове, Плескове, Саренко, Циммермане он

не мог нахвалиться, в особенности о последнем, талант и игру которого называл «недосягаемыми». 9 мая минуло десять лет со дня кончины московского гитариста Андрея Клементьевича

Голикова. Из дворян, с университетским образованием, А. К. приступил к гитаре смолоду, штудируя ее под руководством Белошеина.

Впоследствии А. К., по его словам, «сбитый с позиции Данилычем [1], ретировался в лагерь, «староверов»

[2], где и остался на всю остальную жизнь, сохранив о Белошеине самые лучшие воспоминания, педагогическую способность

которого он высоко ценил. Вообще, надо заметить, что вопреки странному обычаю некоторых представителей 6-струнной гитары смотреть на семиструнную гитару сверху, А. К. являл резкую противоположность, всегда отдавая

должному должное, и вот потому в числе его добрых друзей было так много также 7-струнников, с которыми он сходился и поиграть и просто побеседовать. О Ляхове, Ветрове, Александрове, Плескове, Саренко, Циммермане он

не мог нахвалиться, в особенности о последнем, талант и игру которого называл «недосягаемыми».

Я стал знать А. К., за четыре года до его смерти, когда он все реже и реже обращался к гитаре. «Все мои приятели в сырой земле, а которые остались — разбрелись, доживая последние дни», с горечью жаловался покойный.

Действительно, чувство одиночества весьма тяготило его и было главною причиною его индифферентизма. Доказательством тому служило хотя бы то, что лишь стоило навести его на тему о гитаре, дать вспомнить тот или иной

эпизод, и все изменялось. Он оживлялся. Сколько любви и интереса пробуждалось в этом богатырски сложенном, суровом на вид человеке!..

К характеристике А. К., как исполнителях, приведу письмо к нему Соколовского, в котором М. Д., сообщая о получении от кого-то из-за границы новой сложной пьесы, говорит: «... разбирал, восторгался и восторгался,

но... только разбирал. Чувствую — старею, и сыграть, как бы мне хотелось, отказываюсь. Андрей Клементьевич! не лиши удовольствия тебя послушать в этой пьесе. Я знаю, что для тебя эта вещь — сущий пустяк!...»

При письме прилагалась пьеса. В заключение М. Д. уведомлял, что увидится через месяц, когда будет в Москве. Сам А. К. был слишком скромного мнения и о своей игре и сочинениях.

Концертных подмостков он всячески избегал, ограничиваясь домашним кругом, или выступая, наприм., на раутах у московского генерал-губернатора, князя В. А. Долгорукова. А. К. слишком уважал гитару, чтобы выставляться

с ней всем на показ, отлично зная «беспристрастие и осведомленность о ней большой публики». Свои произведения А. К. считал ни во что, не печатался и даже не хотел записать что-либо для себя.

«Портить бумагу», — ворчал он. — «Что в моей пачкотне.. Ни шагу вперед. Толкусь, на чем отцы остановились...»

А жаль! Как сейчас помню один его бравурный этюд; затем вальс, еще вальс, фантазию на «Помнишь, как бывало?» и «На дворе метель и вьюга», фантазию на «Warum»

[3] Шумана. Да и вообще, исполняя чужих авторов, А. К. постепенно переходил на собственные импровизации. Я склонен однако предполагать, что кое-что А. К. было записано, хотя бы, наприм., по просьбе друзей. Подобные примеры в гитарной практике не новость. Вспомним

Ветрова, Овчинникова. Возможно, что игранная Соколовским в концертах «На дворе метель и вьюга» была Голиковская. В оставшихся у меня нотах я встретил пьесу без заглавия — его манускрипт с пометкой «Для Давыдова.

Декабрь 1877 года».

Коснувшись учительской сферы А. К., замечу, что постоянных, а тем более платных уроков он не давал, в советах же не отказывал. Я читал письмо к нему одного гитариста, где встречается такая фраза: «В музыке; что в живописи

Брюлловское «чуть-чуть» — великое дело. По себе сужу — одно единственное минутное указание Ваше, и моя игра совершенно изменилась. Серьезно: скоро минет год, а все еще не верится, я ли владею так гитарою... А ведь совсем

просто!.»

Оставшаяся после А. К гитара, специально по его заказу сделанная И. Г. Шерцером в 1866 г., и небольшая, но тщательно подобранная нотная библиотека была тогда же приобретена мною [4].

Еще несколько слов о личности А. К. Живой и остроумный собеседник, он жил мыслями «шестидесятника». При введении «реформ» состоял в своем Богородицком (Тульская губ.) уезде мировым посредником. Я застал его на службе

чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе, князе В. А. Долгорукове. Перейдя затем смотрителем «тюремного замка», что в Каменщиках, он не был доволен ни своим положением, ни всей обстановкой, и

должность смотрителя «исправительной тюрьмы в Тишине близ Сокольников» пришлась ему более по душе.

В жизни практической А. К. был простым, доверчивым человеком.

Возвращаясь еще раз к его гитарной деятельности, мы видим, что к услугам его биографа нет ни афиш, где аршинными буквами красовалось бы: «виртуоз-концертант», ни сочинений с многотомной школой, выходящей 10-м изданием,

ни учеников, которым стоило больших усилий попасть к учителю, «перезанятому уроками». Для этого он был слишком скромен и не смотрел на гитару практическими глазами нынешних гитаристов: это был тип музыканта-идеалиста,

или «подлинного гитариста», как отозвался глубоко взволнованный и опечаленный при вести о его смерти старый знакомый, не менее «подлинный» и тоже сошедший в могилу Федор Федорович Глушков.

Инфлуэнца в осложненной форме сразила крепкую натуру А. К. в несколько дней. Скончался он лет 60-ти. Погребен в Москве, в Покровском монастыре.

Николай Черников.

______

[1] Марк Данилович Соколовский (1818-1883).

[2] Имеется в виду 6-струнников.

[3] «Отчего?», пьеса для фортепиано Р. Шумана (1810-1856) из цикла ""Фантастические отрывки", ор. 12.

[4] По информации В. Машкевича, «после смерти Н. А. Черникова его гитара была приобретена П. С. Агафошиным для случайного неофита, вывезена из Москвы и пропала».

* * *

Журнал «Аккрод». 1913, №№ 12-13.

Печ. по тексту: «Классическая гитара в России и СССР»,

Тюмень, 1992, – Стб. 410-411.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

В. М . Дудицкого-Лишина.

У Белошеина, кажется, брал первоначально уроки и Голиков.

Но зато я познакомился с А. К. Голиковым.

А. К. жил тогда на 2-ой или 3-ей Мещанской, в доме у своего, кажется, дяди Каблукова (если не путаю) [1].

В каком светлом ореоле таланта, красоты и симпатичности представлялся в моем юношеском воображении А. К.!

Высокий, стройный, красивый (одно из славных русских лиц), блондин с приятным тембром голоса, светски приветливый, любезный!

Приняв меня чрезвычайно радушно и просто, он сразу меня очаровал.

У него было две, даже три, гитары новенькие Шерцера (тогда они стоили по 100 рублей), много интереснейших нот, масса интереснейших рассказов!

Мы оказались схожими во взглядах на музыку и жизнь, имели некоторых общих знакомых, одинаково находили прелестною ... одну особу.

Когда же, наконец, А. К. взял гитару и заиграл что-то Мертцевское, я был поражен (у меня в записках — ошеломлен) : сила, чистота, блеск!

Его игра мне показалась выше Макаровской и Соколовской.

Я, должно быть, долго сидел, раскрыв рот и глаза от изумления, и затем с пафосом торжественно назвал его великим гитаристом.

Играть сам — я уперся.

Потом в другой раз я решился сыграть перед ним на 7-струнной гитаре первую экзерцицию Сихры и на 6-струнной — этюд.

Голиков наговорил мне массу лестного, убедил не брать более уроков, отсоветовал знакомиться с Ляховым (что я хотел сделать).

— А если хотите, — сказал он, — сделаться великим гитаристом, то возьмите эти ноты и разыграйте их как можно| лучше.

И А. К. подал мне три пьесы: «Этюд» и «Фантазию» Мертца и «Третий концерт» Джулиани.

Этюд он вырезал из переплетной книги, а остальные пьесы лежали у него совсем новенькие.

— Не трудитесь мне возвращать эти ноты, возвратите мне пьесы Вашей отличною игрою. Как разыграете, приезжайте ко мне; я помогу Вам, как сумею.

Восторженный я уехал из Москвы со страстным желанием предстать как можно скорее пред очами моего кумира и поразить его своим талантом.

Но.... Но... Но...

Я не поехал более к Голикову и не возвратил ему данные мне пьесы ни нотами, ни игрою!..

Мое самолюбие не допускало мысли сыграть Голикову его пьесы иначе, как только с таким же или почти с таким же блеском как он сам. Но, увы! — Этого я сделать не мог.

Почему?

Не хватало талантливости, конечно, а главное, мною овладели другие увлечения.

В Москву я ездил нередко, встречался с Голиковым в театрах, собраниях самым радушным образом. Случалось, ужинали вместе.

Конечно, о гитаре был первый разговор, и я приводил самые правдоподобные оправдания, например, кончики пальцев болят, или — я уехал из батальона не спросясь и завтра непременно нужно ехать домой, в батальон и т. п.

А Голиков говорил, что страшно завален делом, очень мало играет и вообще думает переходить на другой инструмент и совсем не настойчиво приглашал меня к себе его слушать, даже просто не звал меня.

Я объясняю это тем, что видя (и слыша от общих знакомых) огромное впечатление, произведенное им на меня его музыкой, он понимал, что поддержать очарование, в котором я находился, нельзя повторением одних и тех же пьес,

а новых, поражающих пьес не подготовил.

Общее мое, оставшееся от юношеского возраста, представление о Голикове таково.

Чтобы в какие-нибудь два-три года, без систематического обучения, которое получают все музыканты на других инструментах, а так, между прочим, как придется, охотою — так овладеть техникою на исключительно трудном инструменте

— гитаре, достигнуть высокой виртуозности в игре — это возможно только при огромных музыкальных способностях, и родись Голиков в семье музыкальной и получи воспитание в среде интеллигентной, не по «расейски-московскому»,

да еще по помещичьему, а интеллигентно-европейское, где вкусы и интересы вращаются выше животно-материалистического уровня, наконец, избери он музыку, как цель и хлеб жизни, как профессию, о, тогда из него выработался

бы очень большой музыкант!

Но не богата трудоспособностью наша славянская натура и среда, интересы которой не поднимаются выше удовлетворения низменных побуждений, тушат таланты, что было долею и бедного Андрея Клементьевича.

Из огромного числа людей разных классов, профессий, калибров, в разных концах России, прошедших предо мною в течение моей жизни, личность Голикова представляется мне одною из немногих наиболее привлекательных и

талантливых, и знакомство с ним остается одним из самых приятных воспоминаний моих.

______

[1] Прав.: Колзакова.

|

9 мая минуло десять лет со дня кончины московского гитариста Андрея Клементьевича

Голикова. Из дворян, с университетским образованием, А. К. приступил к гитаре смолоду, штудируя ее под руководством Белошеина.

Впоследствии А. К., по его словам, «сбитый с позиции Данилычем [1], ретировался в лагерь, «староверов»

[2], где и остался на всю остальную жизнь, сохранив о Белошеине самые лучшие воспоминания, педагогическую способность

которого он высоко ценил. Вообще, надо заметить, что вопреки странному обычаю некоторых представителей 6-струнной гитары смотреть на семиструнную гитару сверху, А. К. являл резкую противоположность, всегда отдавая

должному должное, и вот потому в числе его добрых друзей было так много также 7-струнников, с которыми он сходился и поиграть и просто побеседовать. О Ляхове, Ветрове, Александрове, Плескове, Саренко, Циммермане он

не мог нахвалиться, в особенности о последнем, талант и игру которого называл «недосягаемыми».

9 мая минуло десять лет со дня кончины московского гитариста Андрея Клементьевича

Голикова. Из дворян, с университетским образованием, А. К. приступил к гитаре смолоду, штудируя ее под руководством Белошеина.

Впоследствии А. К., по его словам, «сбитый с позиции Данилычем [1], ретировался в лагерь, «староверов»

[2], где и остался на всю остальную жизнь, сохранив о Белошеине самые лучшие воспоминания, педагогическую способность

которого он высоко ценил. Вообще, надо заметить, что вопреки странному обычаю некоторых представителей 6-струнной гитары смотреть на семиструнную гитару сверху, А. К. являл резкую противоположность, всегда отдавая

должному должное, и вот потому в числе его добрых друзей было так много также 7-струнников, с которыми он сходился и поиграть и просто побеседовать. О Ляхове, Ветрове, Александрове, Плескове, Саренко, Циммермане он

не мог нахвалиться, в особенности о последнем, талант и игру которого называл «недосягаемыми».