|

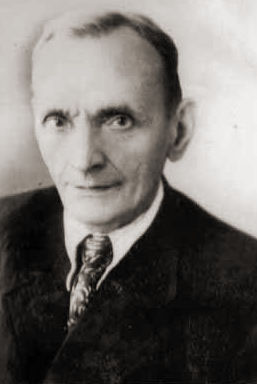

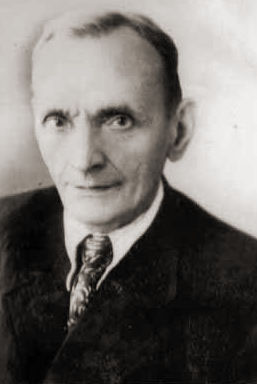

ПАВЛОВ-АЗАНЧЕЕВ, Матвей Степанович (наст. фамилия – Павлов, артистический

псевдоним – Азанчеев), род. 24 февраля (10 марта) 1888, Рождественская вол.,

Курский уезд Курской губ., – ум. 8 января 1963, Армавир, Краснодарский край,

Россия, — русский музыкант, виртуоз-исполнитель на виолончели и семиструнной

гитаре, дирижер и композитор. Родился в семье деревенского столяра, бывшего

крепостного крестьянина, Степана Степановича Павлова (ум. 1924), впоследствии

перебравшегося в Москву и до 1907 года работавшего там браковщиком на

велосипедном заводе «Дукс». В 1907 году родители, в поисках заработка, переехали

на жительство в г. Батуми, где смогли дать сыну среднее образование. Открывшиеся

уже в гимназические годы исключительные музыкальные способности позволили М. С.

Павлову сразу по окончанию Батумской гимназии поступить в Московскую

консерваторию и в мае 1916 года окончить ее с отметкой "отлично" получив полное

музыкальное образование по классу виолончели профессора Альфреда Эдмундовича фон

Глена (1858-1927), ученика основоположника русской виолончельной школы К. Ю.

Давыдова. Композицию изучал у директора Московской консерватории Михаила

Михайловича Ипполитова-Иванова (1859-1935), ученика Н. А. Римского-Корсакова.

Параллельно самостоятельно осваивал 7-струнную гитару, "перенеся на нее опыт

образованного музыканта и дирижера" (М. С. Павлов -

А. Я. Ларину, 28.08.1946).

Применял очень сложную аппликатуру левой руки. Летом 1916 года был призван в

качестве ратника ополчения на фронт, но по специальному ходатайству М. М.

Ипполитова-Иванова, считавшего необходимым сохранить для России этот талант ("М.

С. Павлов по своим знаниям и способностям вполне может занять место военного

капельмейстера", – говорится в подписанном им документе), был определен в

военный оркестр и по весну 1917 года служил в должности капельмейстера 194-го

пехотного запасного полка Войск Московского Военного Округа. После революции, с

1919 года по 1922 год служил в Красной Армии в городах Ашхабад, Самарканд и

Ташкент. С конце 1922 года жил и работал в Москве, где и начал выступать с

сольными концертами на семиструнной гитаре. Достоверно известно, что в Москве им

было сыграно, как минимум, два таких концерта. Дата первого с точностью не

известна, возможно, им был концерт от 10 декабря 1925 года, упоминаемый

В. М.

Мусатовым, в котором было сыграно 49 номеров соло на гитаре, а второй,

состоявший из 2-х больших отделений со сложнейшей программой (в ней, в

частности, значится симфоническая поэма «Пляска смерти» К. Сен-Санса в обработке

Павлова-Азанчеева) состоялся 11 апреля 1926 года в зале московского Дома

работников просвещения (ровно через месяц после концерта А. Сеговии в Большом

зале Московской консерватории 12 марта того же года), о чем свидетельствует

сохранившаяся афиша концерта – "Второй и последний концерт М. С.

Павлова-Азанчеева на семиструнной гитаре" ("последний", поскольку уже с мая М.

С. Павлов-Азанчеев был плотно задействован как руководитель симфонического

оркестра в Северной Осетии). С 1 января 1924 года по 30 ноября 1933 года являлся

дирижером симфонического оркестра в г. Владикавказ (в 1931-44 и 1954-90

– Орджоникидзе, в 1944-54 – Дзауджикау), который организовал из музыкантов

распущенного революцией оркестра Терского (частично Кубанского) казачьего

войска. Впрочем, судя по некоторым письмам самого М. С. Павлова-Азанчеева,

оркестр не имел раз и навсегда сформировавшегося состава, а ежегодно вновь

собирался дирижером на очередной сезон (май-август). По сообщению В. М.

Мусатова, "в то время оркестр работал очень напряженно, давая концерты в

городском парке ежедневно (кроме понедельника), а в воскресный день по два (в 12

часов - 2 отделения и вечером - 3 отделения), для чего специально была построена

концертная площадка с раковиной (вход платный). Программы концертов были весьма

разнообразны, а повторения немногочисленны. Здесь Владикавказская публика была

впервые ознакомлена с формой симфонии (под руководством Азанчеева исполнялась

4-я симфония Чайковского) и концерты постепенно сплотили вокруг себя постоянных

слушателей. В зимние месяцы концерты давались по понедельникам в здании

драматического театра, а в прочие дни Азанчеев руководил ансамблем кинотеатра

(тогда игралась классическая музыка) или участвовал в трио (скрипка, виолончель,

рояль)". Сам М. С. Павлов-Азанчеев, говоря о сезоне 1929 года писал, что его

оркестру надлежит ежедневно давать "10 вещей и в праздники на утренней и

вечерней игре 16, т. е. иметь в портфеле до 500 номеров", из которых он

"обязался в течение полутора месяцев не повторяться программой". "Адова работа",

– резюмировал он в письме

М. Ф. Иванову 10 января 1930 года, с нескрываемым

отчаянием делясь болью, связанной с невозможностью достать нужные ноты и

составить количественно и качественно достойный репертуар ("Я, собирая

библиотеку, не набрасывался на музыкальное барахло..., а покупал или переписывал

только художественно ценные оркестровки, которые, конечно, дороги, и много сразу

купить мне... не под силу было. [...] у меня получилась "вкусная", но состоящая

всего из 125 вещей библиотека"). В "межсезонье", как правило, с сентября по

апрель, музыкант оказывался безработным и, как он пишет, "вовсю наседал на

гитару" сочиняя и делая для нее аранжировки и транскрипции. ПАВЛОВ-АЗАНЧЕЕВ, Матвей Степанович (наст. фамилия – Павлов, артистический

псевдоним – Азанчеев), род. 24 февраля (10 марта) 1888, Рождественская вол.,

Курский уезд Курской губ., – ум. 8 января 1963, Армавир, Краснодарский край,

Россия, — русский музыкант, виртуоз-исполнитель на виолончели и семиструнной

гитаре, дирижер и композитор. Родился в семье деревенского столяра, бывшего

крепостного крестьянина, Степана Степановича Павлова (ум. 1924), впоследствии

перебравшегося в Москву и до 1907 года работавшего там браковщиком на

велосипедном заводе «Дукс». В 1907 году родители, в поисках заработка, переехали

на жительство в г. Батуми, где смогли дать сыну среднее образование. Открывшиеся

уже в гимназические годы исключительные музыкальные способности позволили М. С.

Павлову сразу по окончанию Батумской гимназии поступить в Московскую

консерваторию и в мае 1916 года окончить ее с отметкой "отлично" получив полное

музыкальное образование по классу виолончели профессора Альфреда Эдмундовича фон

Глена (1858-1927), ученика основоположника русской виолончельной школы К. Ю.

Давыдова. Композицию изучал у директора Московской консерватории Михаила

Михайловича Ипполитова-Иванова (1859-1935), ученика Н. А. Римского-Корсакова.

Параллельно самостоятельно осваивал 7-струнную гитару, "перенеся на нее опыт

образованного музыканта и дирижера" (М. С. Павлов -

А. Я. Ларину, 28.08.1946).

Применял очень сложную аппликатуру левой руки. Летом 1916 года был призван в

качестве ратника ополчения на фронт, но по специальному ходатайству М. М.

Ипполитова-Иванова, считавшего необходимым сохранить для России этот талант ("М.

С. Павлов по своим знаниям и способностям вполне может занять место военного

капельмейстера", – говорится в подписанном им документе), был определен в

военный оркестр и по весну 1917 года служил в должности капельмейстера 194-го

пехотного запасного полка Войск Московского Военного Округа. После революции, с

1919 года по 1922 год служил в Красной Армии в городах Ашхабад, Самарканд и

Ташкент. С конце 1922 года жил и работал в Москве, где и начал выступать с

сольными концертами на семиструнной гитаре. Достоверно известно, что в Москве им

было сыграно, как минимум, два таких концерта. Дата первого с точностью не

известна, возможно, им был концерт от 10 декабря 1925 года, упоминаемый

В. М.

Мусатовым, в котором было сыграно 49 номеров соло на гитаре, а второй,

состоявший из 2-х больших отделений со сложнейшей программой (в ней, в

частности, значится симфоническая поэма «Пляска смерти» К. Сен-Санса в обработке

Павлова-Азанчеева) состоялся 11 апреля 1926 года в зале московского Дома

работников просвещения (ровно через месяц после концерта А. Сеговии в Большом

зале Московской консерватории 12 марта того же года), о чем свидетельствует

сохранившаяся афиша концерта – "Второй и последний концерт М. С.

Павлова-Азанчеева на семиструнной гитаре" ("последний", поскольку уже с мая М.

С. Павлов-Азанчеев был плотно задействован как руководитель симфонического

оркестра в Северной Осетии). С 1 января 1924 года по 30 ноября 1933 года являлся

дирижером симфонического оркестра в г. Владикавказ (в 1931-44 и 1954-90

– Орджоникидзе, в 1944-54 – Дзауджикау), который организовал из музыкантов

распущенного революцией оркестра Терского (частично Кубанского) казачьего

войска. Впрочем, судя по некоторым письмам самого М. С. Павлова-Азанчеева,

оркестр не имел раз и навсегда сформировавшегося состава, а ежегодно вновь

собирался дирижером на очередной сезон (май-август). По сообщению В. М.

Мусатова, "в то время оркестр работал очень напряженно, давая концерты в

городском парке ежедневно (кроме понедельника), а в воскресный день по два (в 12

часов - 2 отделения и вечером - 3 отделения), для чего специально была построена

концертная площадка с раковиной (вход платный). Программы концертов были весьма

разнообразны, а повторения немногочисленны. Здесь Владикавказская публика была

впервые ознакомлена с формой симфонии (под руководством Азанчеева исполнялась

4-я симфония Чайковского) и концерты постепенно сплотили вокруг себя постоянных

слушателей. В зимние месяцы концерты давались по понедельникам в здании

драматического театра, а в прочие дни Азанчеев руководил ансамблем кинотеатра

(тогда игралась классическая музыка) или участвовал в трио (скрипка, виолончель,

рояль)". Сам М. С. Павлов-Азанчеев, говоря о сезоне 1929 года писал, что его

оркестру надлежит ежедневно давать "10 вещей и в праздники на утренней и

вечерней игре 16, т. е. иметь в портфеле до 500 номеров", из которых он

"обязался в течение полутора месяцев не повторяться программой". "Адова работа",

– резюмировал он в письме

М. Ф. Иванову 10 января 1930 года, с нескрываемым

отчаянием делясь болью, связанной с невозможностью достать нужные ноты и

составить количественно и качественно достойный репертуар ("Я, собирая

библиотеку, не набрасывался на музыкальное барахло..., а покупал или переписывал

только художественно ценные оркестровки, которые, конечно, дороги, и много сразу

купить мне... не под силу было. [...] у меня получилась "вкусная", но состоящая

всего из 125 вещей библиотека"). В "межсезонье", как правило, с сентября по

апрель, музыкант оказывался безработным и, как он пишет, "вовсю наседал на

гитару" сочиняя и делая для нее аранжировки и транскрипции. |

ПАВЛОВ-АЗАНЧЕЕВ, Матвей Степанович (наст. фамилия – Павлов, артистический

псевдоним – Азанчеев), род. 24 февраля (10 марта) 1888, Рождественская вол.,

Курский уезд Курской губ., – ум. 8 января 1963, Армавир, Краснодарский край,

Россия, — русский музыкант, виртуоз-исполнитель на виолончели и семиструнной

гитаре, дирижер и композитор. Родился в семье деревенского столяра, бывшего

крепостного крестьянина, Степана Степановича Павлова (ум. 1924), впоследствии

перебравшегося в Москву и до 1907 года работавшего там браковщиком на

велосипедном заводе «Дукс». В 1907 году родители, в поисках заработка, переехали

на жительство в г. Батуми, где смогли дать сыну среднее образование. Открывшиеся

уже в гимназические годы исключительные музыкальные способности позволили М. С.

Павлову сразу по окончанию Батумской гимназии поступить в Московскую

консерваторию и в мае 1916 года окончить ее с отметкой "отлично" получив полное

музыкальное образование по классу виолончели профессора Альфреда Эдмундовича фон

Глена (1858-1927), ученика основоположника русской виолончельной школы К. Ю.

Давыдова. Композицию изучал у директора Московской консерватории Михаила

Михайловича Ипполитова-Иванова (1859-1935), ученика Н. А. Римского-Корсакова.

Параллельно самостоятельно осваивал 7-струнную гитару, "перенеся на нее опыт

образованного музыканта и дирижера" (М. С. Павлов -

ПАВЛОВ-АЗАНЧЕЕВ, Матвей Степанович (наст. фамилия – Павлов, артистический

псевдоним – Азанчеев), род. 24 февраля (10 марта) 1888, Рождественская вол.,

Курский уезд Курской губ., – ум. 8 января 1963, Армавир, Краснодарский край,

Россия, — русский музыкант, виртуоз-исполнитель на виолончели и семиструнной

гитаре, дирижер и композитор. Родился в семье деревенского столяра, бывшего

крепостного крестьянина, Степана Степановича Павлова (ум. 1924), впоследствии

перебравшегося в Москву и до 1907 года работавшего там браковщиком на

велосипедном заводе «Дукс». В 1907 году родители, в поисках заработка, переехали

на жительство в г. Батуми, где смогли дать сыну среднее образование. Открывшиеся

уже в гимназические годы исключительные музыкальные способности позволили М. С.

Павлову сразу по окончанию Батумской гимназии поступить в Московскую

консерваторию и в мае 1916 года окончить ее с отметкой "отлично" получив полное

музыкальное образование по классу виолончели профессора Альфреда Эдмундовича фон

Глена (1858-1927), ученика основоположника русской виолончельной школы К. Ю.

Давыдова. Композицию изучал у директора Московской консерватории Михаила

Михайловича Ипполитова-Иванова (1859-1935), ученика Н. А. Римского-Корсакова.

Параллельно самостоятельно осваивал 7-струнную гитару, "перенеся на нее опыт

образованного музыканта и дирижера" (М. С. Павлов -